复旦大学 熊焕明教授

2004年,美国Scrivens等人用电泳技术分离电弧法制备的单壁碳纳米管,首次发现了具有荧光的碳纳米粒子(J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 12736.)。这个工作被学术界公认为碳点(carbon dots,简称CDs)研究的开端。早期很多论文把这种具有荧光性质的碳纳米粒子称为碳量子点(carbon quantum dots,简称CQDs),然而越来越多的研究证明碳点不是量子点,至少不是经典理论所定义的量子点。从未有人报道过碳点具有量子限域效应、量子隧穿效应和库仑阻塞效应这些量子点的基本特征。虽然一些研究发现某些碳点的荧光发射波长会随着粒径的增大而红移,但是这种荧光与粒径之间的关系不符合理论计算的结果(即量子尺寸效应),而且更多的研究表明碳点的荧光发射和其粒径并没有确定的关系。到目前为止,碳点的精细结构、形成过程和发光机理尚无定论,学术界存在着广泛的争议,但这并不妨碍有关碳点的论文如火如荼地发表出来。这是因为碳点有着独特的组成结构与丰富的物理性质,在荧光分析、生物标记、载药释放、光电催化等很多方面都有重要的应用前景,而且作为一种成本低廉、安全无毒、绿色环保的新型纳米材料,碳点很可能在不久的将来实现产业化。

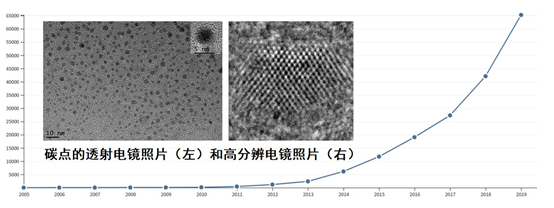

图1.从Web of Science上检索到的有关碳点SCI论文逐年被引用的次数。其中插图:常见的碳点透射电镜照片。

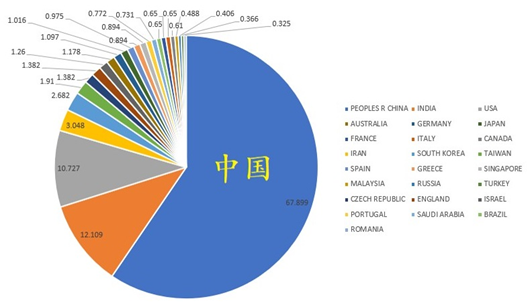

在Web of Science以carbon-dots或carbon-quantum-dots为关键词进行主题检索,2004-2019年全世界已发表SCI论文9181篇,共被引用230120次,平均每篇被引用25次。如图1,碳点相关论文的引用率和增长率在整个材料科学领域都是非常突出的。更惊人的是,接近70%的论文第一单位在中国,如果以华人作为第一作者来统计,比例更高(如图2)。国内从2018年起举办碳点研讨会,到2021年召开的中国材料大会首次作为“碳点功能材料材料分会”亮相,已经连续召开过4次全国规模的碳点研讨会(珠海、宁波、上海、厦门),参会人员从几十人迅速增长到数百人。疫情过后,全国碳点研讨会的规模肯定会大幅增长。

图2. 在Web of Science上检索2004~2019年发表的有关碳点的SCI论文,第一单位所在地区的统计结果。

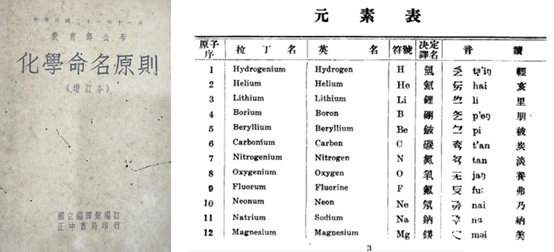

碳点的研究主体在中国,中文文献最近几年也迅速增长。笔者在阅读相关文献的时候,发现“碳”与“炭”两个字经常是混用的,需要规范化。碳,其实是一个近代新造的字,据考证诞生于1932年11月26日,当时的民国政府教育部公布了《化学命名原则》,把第6号元素第一次正式订名为“碳”(图3)。因此,碳本意是一种化学元素。比这个时间更早的《说文解字》、《康熙字典》、《中华大字典》、《辞源》上都没有“碳”字。在清末著名的科普刊物《格致汇编》里,介绍化学元素carbon,仍然翻译为“炭”。

炭,这个字古来有之,源远流长。《说文解字》、《周礼》、《孟子》、《正字通》等对炭都有详细的描述,而白居易的名作《卖炭翁》,更是家喻户晓。无论是古代人早已发现的木炭、煤炭、墨炭,还是现代人耳熟能详的焦炭、炭黑、活性炭,都是黑色的固体材料,其中碳元素的含量超过90%。因此,把carbon dots翻译成“碳点”是正确的,表明其主要元素是碳,但含量经常不到90%,而且有多种色泽。但是,把carbonized polymer dots翻译成“碳化聚合物点”就不对了,因为聚合物脱水缩合,失去大部分氢、氧、氮等元素的过程,本质上是炭化的过程。炭化,意思是把某种物质转变为炭。而碳化,则是让某些元素和碳反应形成新的化合物,如碳化硅、碳化铁,等等。

图3.源自《知乎》网站。

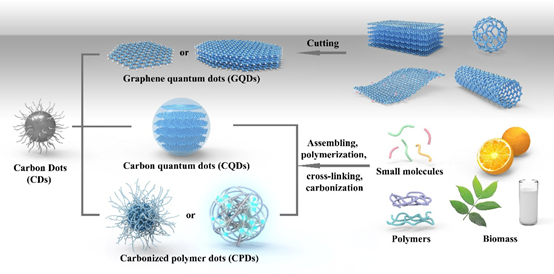

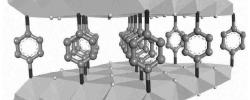

目前,学术界把碳点分为几大类,包括石墨烯量子点、碳量子点等,其中最主要的一类是炭化聚合物点(carbonized polymer dots,如图4)。很多有机物、生物质在适当条件下都能聚合成纳米粒子,经过高温处理后失去大部分氢、氧、氮等元素,就变成了以碳元素为主的炭化聚合物点。合成碳点的原料不仅有实验室常见的有机酸、有机胺、碳水化合物,而且还包括几乎所有含碳的生物质,如各种植物的枝叶、树皮、果实、种子,以及各种动物的毛发、乳汁、甚至排泄物。有趣的是,这样一个先聚合后炭化的反应,绝大多数都是在溶液中进行的,特别是高温高压的水热、溶剂热反应。虽然水热、溶剂热反应能够获得高质量的碳点,但是其缺点是显而易见的。首先,大量溶剂的后处理很麻烦,特别是易燃易爆、有毒害的有机溶剂,会造成环境污染、危害健康;其次,高温高压的反应难以应用于大规模工业生产,不仅危险,而且能耗高;最后,溶剂经常参与反应,形成大量的副产物,产品分离提纯繁琐,碳点的实际产量和产率都不高。

图4.图片来自英文综述ACS Cent. Sci.2020, 6, 12, 2179。

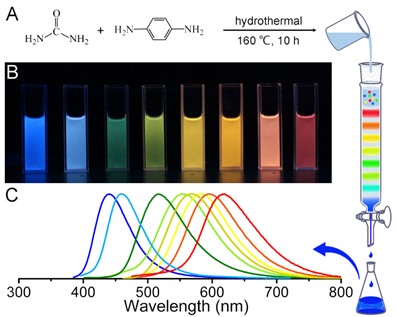

例如,我们课题组在2015年首次采用柱色谱把一锅水热反应合成的碳点分离成全彩色发光的一系列样品,这些碳点的样品具有很高的光学纯度、良好的发光效率、单一的荧光寿命和对称的荧光发射峰。我们发现碳点的荧光波长红移,与其粒径变化无关,而是和其表面态直接相关。这种表面态的差异具体表现为碳点的极性不同,用柱色谱根据极性不同能够从蓝到红依次分离出不同发光的组分(图5)。更重要的是,这个实验证明仅有两种有机分子进行水热合成,就能同时生成不同颜色发光的碳点多达十几种。如果采用有机溶剂进行溶剂热合成,其产物将更加复杂。这个工作发表在ACS Nano 2016, 10, 484。迄今为止,已被SCI论文引用1100多次。但是,这个工作和其他经典的水热、溶剂热合成碳点路线一样,存在着明显的缺点:做一次反应需要一天时间,分离纯化至少三天时间,最终得到碳点干粉只有几毫克到几十毫克。看上去原料很便宜,可是柱色谱分离耗费的有机溶剂多达几十升,不仅大大增加了成本,而且产生大量难处理的废液。要解决上述诸多的麻烦,唯一的出路就是摒弃任何溶剂,采用固相法合成碳点。

图5.图片来自本课题组的论文ACS Nano 2016, 10, 484。

笔者认为,液相法合成碳点成为主流,可能是仿效了经典的量子点合成技术。经典的量子点如CdSe、ZnO、InAs、Ag2S等,其合成的原理是离子成盐的过程,只有在液相低浓度条件下才能生成纳米粒子,并且需要配体的保护才能在液相长期稳定分散。然而,作为碳点家族中占绝大多数的物种,炭化聚合物点的合成是从有机小分子出发,聚合、缩合、脱水、炭化都是自由基反应。自由基反应的特点是一经引发就迅速扩展开,直到消耗完周围的自由基单体;一旦反应结束,即使补充原料也无法继续反应。因此,碳点通常都比较小,多数都在5nm以下。提高反应物浓度、延长反应时间并不能使碳点长得很大;把碳点作为晶种置于反应液中,也不能长成更大的粒子。基于这样一个先聚合后炭化的自由基反应原理,笔者认为在空气中固相合成碳点是完全有可能实现的。

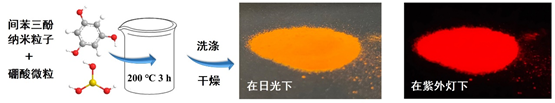

最近,我们课题组提出“单一碳源均量限域固相催化合成法”,初步实现了荧光碳点在空气中大规模的固相合成。这个方法有几个要点:第一,使用单一的有机小分子作为碳源,避免了多种分子之间复杂的反应带来各种副产物;第二,把碳源先加工成纳米粒子,这样理论上每个纳米粒子最终会转变成一个碳点,只要纳米碳源大小一致,充分反应,就能得到均匀一致的碳点产品;第三,把碳源纳米粒子均匀分散到大量的固体催化剂中,这些催化剂不仅能够加速反应,而且充当了分散剂,阻止碳点的团聚和结块;第四,选择碳源使其生成的碳点与催化剂在常见溶剂中的溶解度有巨大差别,利用这种差别实现产物的分离和纯化。比如碳点不溶于水而溶于乙醇,催化剂则相反,这样反应结束时,只要用水就能洗去催化剂,剩下的固体产物用乙醇萃取出碳点,少量残留炭化物经高温灼烧就转变为二氧化碳。我们用这个方法最终能够获得尺寸均一、组分一致、产量产率高、发光性能好的碳点。如图6,我们用间苯三酚纳米粒子作为碳源,硼酸作为催化剂,只需要在敞口烧杯中加热3个小时就能获得产率高达80%的碳点。这种碳点粉末在日光下是橘黄色的,在紫外灯下发射明亮的红色荧光,可用来检测潜指纹。我们运用这个方法,换用各种碳源与催化剂组合,可以制备出从蓝到红全彩色发光的一系列碳点。产品既不需要透析和离心,也不需要柱色谱分离,仅用溶解、过滤、干燥这样简单的操作就能实现纯化,大大降低了生产的成本、简化了工艺,在普通的实验室一天就能制造公斤级的碳点。只要选择合适的碳源与催化剂,制备过程几乎没有废气和废液排放,溶于水的催化剂重结晶后能回收利用,用来萃取碳点的乙醇经过蒸馏也能回收利用,满足绿色化学的基本原则,相关内容已申请了发明专利。

图6.在空气中加热固体粉末就能制备大量碳点荧光粉。来自本课题组的论文Chin. Chem. Lett. 2021, 32, 1953。

综上所述,碳点是碳材料家族一颗冉冉升起的明星。碳点以其独特的组成结构、丰富的物理性质、复杂的生长机制、奇妙的发光原理、广泛的应用前景吸引了世界各国的研究与开发,中国学者在这个领域作出了巨大的贡献。碳点的分类有多种,其中占大多数的是炭化聚合物点,源自有机小分子之间聚合并炭化的“自下而上”的化学合成。目前制造炭化聚合物点的过程大都在液相中进行,主流路线是水热、溶剂热反应。为了克服传统路线的诸多缺点,我们课题组发明了“单一碳源均量限域固相催化合成法”,实现了碳点在空气中大规模的绿色化学固相合成,有望推动碳点荧光粉走向产业化和实际应用。(致谢:国家自然科学基金面上项目:21975048,碳点构筑的高性能电极材料和新型固态电解质;21771039,全彩色高效发光碳点的精准合成与分离及其生物技术应用。)

暂无评论

发表评论