汽车行业是一个高度综合的行业,它的产业链之长,几乎涵盖所有制造业部门,创造着大量的就业岗位。以我们的近邻日本为例,燃油车产业链共为日本提供了542万个工作岗位。

从某种意义上说,汽车产业的发展水平和实力,基本可以反映一个国家的综合国力和竞争力。

这么重要的制造行业,中国当然不会熟视无睹。在传统的燃油车领域,中国努力了很长时间,尝试了诸多办法,但始终未能出现质的改变。

与高铁的以市场换技术并最终取得成功正好相反,中国汽车工业的以市场换技术,最后却没有换来技术。燃油车的三大核心技术——发动机、底盘和变速箱,基本还是掌握在外资手里。

但是,以电能汽车为代表的新能源汽车的不断发展,原有的汽车市场竞争格局似乎将要发生天翻地覆的变化。

尤其是电动车的关键技术——动力电池技术在续航里程和充电速度方面的突飞猛进,让电动车的行驶性能正在向传统燃油车逼近。而在智能化方面,电动车更是走在了汽油车的前面。

说到动力电池,众所周知,锂离子电池是目前电动汽车较为常用的一种动力电池,它无论是在技术参数还是在安全系数方面都有很明显的优势。尽管全球范围内有不少车企和研究机构在寻求锂电池的替代方案,但是短期内,电池市场上锂电池的地位恐怕很难被撼动。

学界对于具有高能量和更长寿命的下一代锂离子电池的研发也从未停止,这其中,创新的分析表征技术一直在发挥着重要作用。

相关文献范例:

ChenFang,JonathanLau,DionHubble,PiyachaiKhomein,EricA.Dailing,YiLiu,GaoLiu,Large-Molecule Decomposition Productsof Electrolytesand Additives Revealed by On-ElectrodeChromatography and MALDI, Joule,Volume5,Issue2,2021,Pages415-428,ISSN2542-4351, https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.12.012.

01 中国的换道超车

得益于在新能源汽车全产业链的前瞻性布局,中国在这个新赛道上可以说是“不鸣则已,一鸣惊人”。

无论是上游的锂矿资源,还是中游的动力电池及其材料制造,以及下游汽车厂商生产环节,中国都占据着世界主要地位甚至是首位。

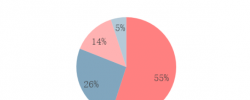

国际能源机构(IEA)的数据显示:在2021年全球汽车销量萎缩的大背景下,电动汽车(EV)和混合动力汽车(PHV)逆势而上,总销量达到近660万辆,再次创新最高纪录。其中,中国的新能源汽车销量达到近330万辆,增长近2倍,以一国之力就超过了全球其他国家加在一起的约300万辆的总销量。

至于新能源汽车的未来市场前景,也有不少权威咨询机构进行过预测。譬如德勤公司的相关数据显示:今后4年内,全球新能源汽车市场将维持每年37%的增长率,到2025年,全球新能源汽车销量将达到2142万辆。

在品牌销量方面,2021年,特斯拉和比亚迪分别以14.4%和9.1%的占有率分居前两位,稳稳超过了那些我们耳熟能详的老牌欧日汽车品牌。

所以,一些自媒体大V分析认为,电动车行业的未来将是中美争霸,欧洲和日本已经基本确认要被淘汰出局。

此外,为了达成“碳中和”的目标,全球不少国家、地区/城市提出了燃油车禁售时间。海外包括有欧盟(2035年)、英国(2030年)、挪威(2025年)、美国加州(2029年)、印度(2030年)等等;中国则有台湾(2040年)、海南(2030年)等省份发布了燃油车禁售时间表。

如果电动车取代燃油车成为未来必然的趋势,那么,一旦让中国把技术追平乃至反超,拿下汽车产业,这个国家很有可能成为自古以来一直到下次工业革命降临之前,唯一一个完全靠自己发展成为中等发达国家的人口大国。

这个结果在国际政治方面的影响将是难以估量的。

02 欧、日打响阻击战

不过,正所谓“百足之虫,死而不僵”,谁也不会坐以待毙,心甘情愿地被后来者反超。

2022年3月17日,欧盟委员会通过了《欧盟电池与废电池法规》(又称为《新电池法》)的“总体思路”(Generalapproach),2024年7月1日起将强制内部存储能量超过2kWh的电动汽车电池与可充电工业电池申报产品碳足迹,并设定碳足迹准入门槛。

其他要求还包括:供应链尽职调查、欧盟生态标签、“电池护照”等等。

这个思路属于典型的“环保路径“依赖,但背后的逻辑是顺畅的,即通过拉高域外电池供应商的成本,来保护处于成本劣势的欧洲本土供应商。

而今年6月初,欧洲化学品管理局(ECHA)的一个提案,则就让人有些摸不着头脑了。该提案引用了基于长期用于治疗情绪障碍的含锂药物的研究,希望将锂盐(包括碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂)归类为对人类健康有害的物质。

注:锂盐产品是制造锂电池正极材料的主要原材料。

欧盟委员会后续会对这个提案进行审核,锂盐最终是否会被列为有害物质,可能要到2022年底或更迟一点才能见分晓。

对于这个ECHA,国内很多搞分析测试的人大概不会陌生,大名鼎鼎的REACH(注:“化学品注册、评估、许可和限制”的英文简称)法规就是由这家机构制定的。

虽然这个提案并未禁止锂产品的生产或进口,但如果通过立法,意味着更严格的对锂化合物加工、包装和储存的监管规定。

更严格的规定自然意味着更高的电池成本,所以这个提案一出台,很多人就感觉它和欧盟各国禁售燃油车的承诺自相矛盾。

从事后诸葛亮的角度看,在新能源汽车这件事上,西方有点像自己把自己架到火上烤,现在有些骑虎难下的感觉。

发展新能源汽车,本来是西方率先提出并鼓励产业发展的。2019年的诺贝尔化学奖颁给了美、英、日三国科学家,也是表彰他们在锂离子电池研发领域所作出的杰出贡献。

2019年诺贝尔化学奖获得者,美国科学家约翰·古迪纳夫(John B. Goodenough)、英国科学家斯坦利·维丁汉姆(Stanley Whittingham)以及日本科学家吉野彰(Akira Yoshino)

这一战略方向在当时看也没啥问题,既满足“环保主义者”的诉求,同时彻底封死后发国家在汽车产业向上发展的道路。

没想到的是,半路上出了中国这么个“异类”来了个“换道超车”,更对欧洲汽车厂商的相关市场构成了严重的威胁。

当下,“环保主义”在西方已经成为了一种政治正确。一句“How Dare You!”的诅咒,你怕不怕?

但如果是站在传统车企“圈子”的立场上,通过对政策制定者施加影响,希望后者采取更加务实的策略,似乎也完全可以理解。

只不过,环保主义的旗帜举起容易,放下难。再加上这里面还有一个美国,那可也是新能源汽车“妥妥”的受益者。欧盟想往后退,老大允许么?

现如今在新能源汽车的发展问题上,欧盟这样以“环保”对“环保”的左右互博,其背后大概率是各方相关利益集团博弈出来的这么一个结果。

下面,我们再来看看另一个传统车强国——日本。

纵观日本的近现代史,每当关键时刻,一直是战术强于战略。在新能源汽车上,日本同样出现了战略性失误。

时间倒回30年前,日本绝对是全球锂电池霸主。前文提到的获得诺贝尔奖的日本科学家吉野彰(AkiraYoshino)被称为“锂电池之父”,上世纪80年代,他研制出了全球第一款可商用锂离子电池。

但后来日本却做出了现在看来绝对是错误的决策——放弃电动车,全面发展氢能源汽车。索尼、东芝等企业也纷纷放弃锂电池技术发展,转向投资氢能源,但是最终都以失败告终,好在松下坚持了下来,才算守住了日企锂电池技术的“独苗”。

面对中国在新能源汽车领域内的悄然崛起,在官方的号召下,日本相关企业选择以“抱团”的方式进行应对。

不久前,由日本国内约100家电池相关企业组建的“电池供应链协议会”表示,打算在今年9月前后召开的锂标准(ISO)国际会议上,提出日本方案,以牵制中国。

因为日本担心,在锂标准的国际会议中,掌握主导权的中国有可能提出利于本国的标准。

注:国际标准化组织(ISO)于2020年批准了中国提出的设置锂的新标准制定专业委员会的提案,因此委员会的干事由中国担任(对这件事,日本几乎是在第一时间站出来反对,但没起太大作用。),中国掌握着标准制定主导权。

目前,中、日在锂电池领域存在的一个巨大分歧,是关于稀有金属钴的使用。

日本企业在锂电池正极材料上大量使用稀有金属钴等,它的特点是安全性更高。

而中国企业基本不加入钴,在性价比和可持续性方面更有优势。这里捎带提一句,钴这个稀土元素属于全球性稀缺金属资源,全球66%的钴产量都出自政局不稳定的刚果(金)。

可以预见,一旦中方的锂电池制造技术被定为国际标准,那么无论是生产、检测、还是市场等诸多方面,日本企业都将不得不面临调整,所以,全力阻击“中国方案”也在情理之中。

03 结语

中国目前无论是锂电池还是新能源车,都可以算得上是产业大国。政府高层对相关产业也是绝对地寄予厚望,最高领导的原话是“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”。

汽车行业的竞争未来肯定将更加白热化,这很可能直接决定了一些国家若干年后还能否继续待在发达国家的阵营里。

而越是这个时候,后来者越要保持清醒,毕竟,先发国家手里还掌握着不少核心技术,譬如日本企业在锂电池的隔膜技术方面依然保持着优势。

要完成全方位的超越,选择后的坚持同样重要!

暂无评论

发表评论