兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。 ——李白《客中行》

国以民为本,民以食为先。一日三餐是我们的一般习惯,色香味俱全的食物更是让我们食欲大增。看见美食,我们食指大动,垂涎三尺。品味美食,我们口齿留香,回味悠长。我们渴望美食,但可否思考过美食中的香气来自何处。想要了解食品中的香气,那就离不开我们生活中的化学。

每当我们嗅到香气四溢的食物,感觉是如此的美味,嘴巴中不自觉的分泌着口水。那香气到底是什么呢?我们对香气的定义是能令人愉快的挥发性物质。发香物质经过扩散过程进入人们的鼻孔,从而刺激嗅觉神经,进一步传至中枢神经从而引起香感(一种愉快的感觉)。

从化学的角度进行剖析,引起香气必然有一定的物质基础。能引起香感的物质包括发香团和发香原子。发香团或发香原子是指对形成香气有作用的分子基团或原子。羟基(-OH)、羧基(-COOH)、酯基(-COOR)、羰基(-CO-)等是常见的发香团。有机化合物大多数都可以引起香感。含有氮(N)、硫(S)、磷(P)、砷元素(As)等原子的物质散发的气味一般会令我们感到不适。此外,呈香与否还与呈香物的含量有关。

为了准确的判断一种化合物对食品香气的贡献程度,从而定义了香气值的概念来对其进行量化。香气值简称FU,是判断某种化合物在香气中所起作用的数值。FU=C香味物质浓度/Q。Q代表香气阈值,是人类的嗅觉辨别出该物质存在的最低浓度。当FU<1.0时,该物质不能引起人的嗅感,嗅觉器官对这种物质的香气无感觉。FU越大则表明该物质在食物中引起的嗅感越强。任何一种食品的香气并不是由一种呈香物质单独产生,而是多种呈香物质的综合反映。对香气贡献大的物质,被称为“头香物”。香气物质具有挥发性、水溶性和脂溶性。正是因为香气物质的这三种性质,香气才能通过感受细胞的细胞膜。香气主要来源于食品中的挥发性成分,这种物质种类多,但是含量较少[1]。

图1. 各种植物的发香物质提取液示意图(来源网络)

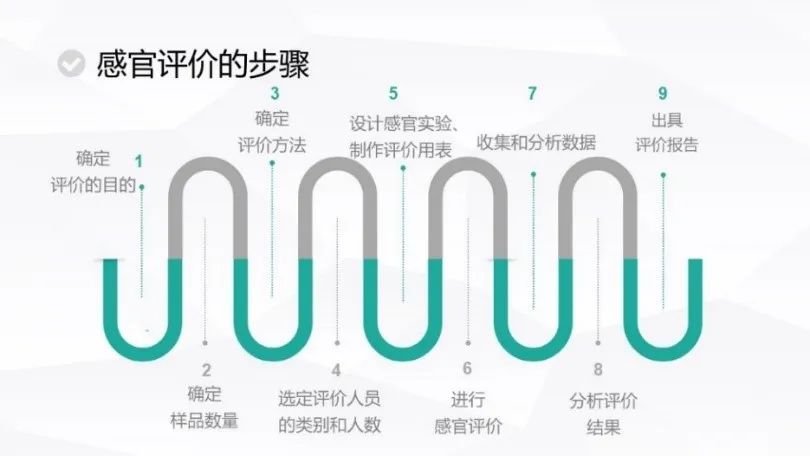

香气的检测方法主要有两种,分别是感官评价和仪器分析。感官评价是最古老、直接的方法。凭借人体的感觉器官鼻子,对食品的气味进行综合性的鉴别。食品质量的感官评价需要多方面的知识去保证感官评价的可靠性。感官评价有主观性、结果不稳定、对评价人员要求较高、过程繁琐复杂等。感官评价的步骤如图2所示。

图2. 感官评价的步骤示意图

仪器分析在食品香气的检测与鉴定方面有着广泛的应用,具有客观性和结果稳定性。仪器分析的可靠性是通过在灵敏度来实现的,它并不能用来直接评价食品中香气质量的好坏,必需依靠数据处理并且建立相关的标准来评价。常见的仪器分析方法有GC-MS、电子鼻、气相色谱-嗅觉(GC-O)等[2]。食品香气的分析就是鉴定食品中挥发性化合物中起主要作用的呈香成分。仪器分析的步骤可分为香气物质的提取、分离分析和关键香气物质的鉴定。

GC-MS是利用色谱柱高效分离各种发香化合物,将分离出的纯化合物直接送入质谱,然后利用质谱进行定性分析。GC-MS的分析结果通过联用计算机系统对数据进行进一步的对比,从而定性定量的评价食品中香气的质量。GC-MS分析的关键环节是香气物质的提取。食品香气物质的分离分析主要是依靠GC和MS共同完成。比如,利用GC-MS分析茶叶中的香气[3],GC-MS能更加准确地反映茶叶香气的成分。分析结果显示,茶叶中香气的化学成分主要以醇类和醛类为主,有癸醛、芳樟醇、正辛醛、1-戊烯-3-醇、壬醛、1-辛烯-3-醇、正己醛等多种化合物。食品中香气成分的种类和形成途径多样化,不同香气化合物有不同的物理化学性质和香味阈值,调控香气的组分在食品加工过程中有待于进一步研究。

图3. 茶叶中发香物质提取液示意图(图片来源于网络)

香气是食品的灵魂,是食品品质的重要影响因素。香气的本质是多种挥发性物质通过不同比例组合的结果。对食品香气的研究无论是从学术还是食品市场的角度来考虑都是有非常有必要的。对香气的化学成分进行分析在探索香气活性化合物方面发挥着重要作用。目前,化合物和香气之间的关系还没有很好地建立。因此,需要进一步探究挥发性物质与香感的关系。这对食品中香气的品质研究、食品的评价与加工都有一定的参考价值和指导意义。

暂无评论

发表评论